Artistes et maîtres verriers au charbon !

La lumière que tamisent les vitraux consacrés à la mine agit

La lumière que tamisent les vitraux consacrés à la mine agit

comme une machine à remonter le temps.

Serties dans les lamelles de plomb, les

mosaïques de verre coloré

exaltent la valeur du travail aux

grandes heures du paternalisme,

perpétuent le souvenir douloureux des

catastrophes, habillent

le souvenir de métiers disparus.

|

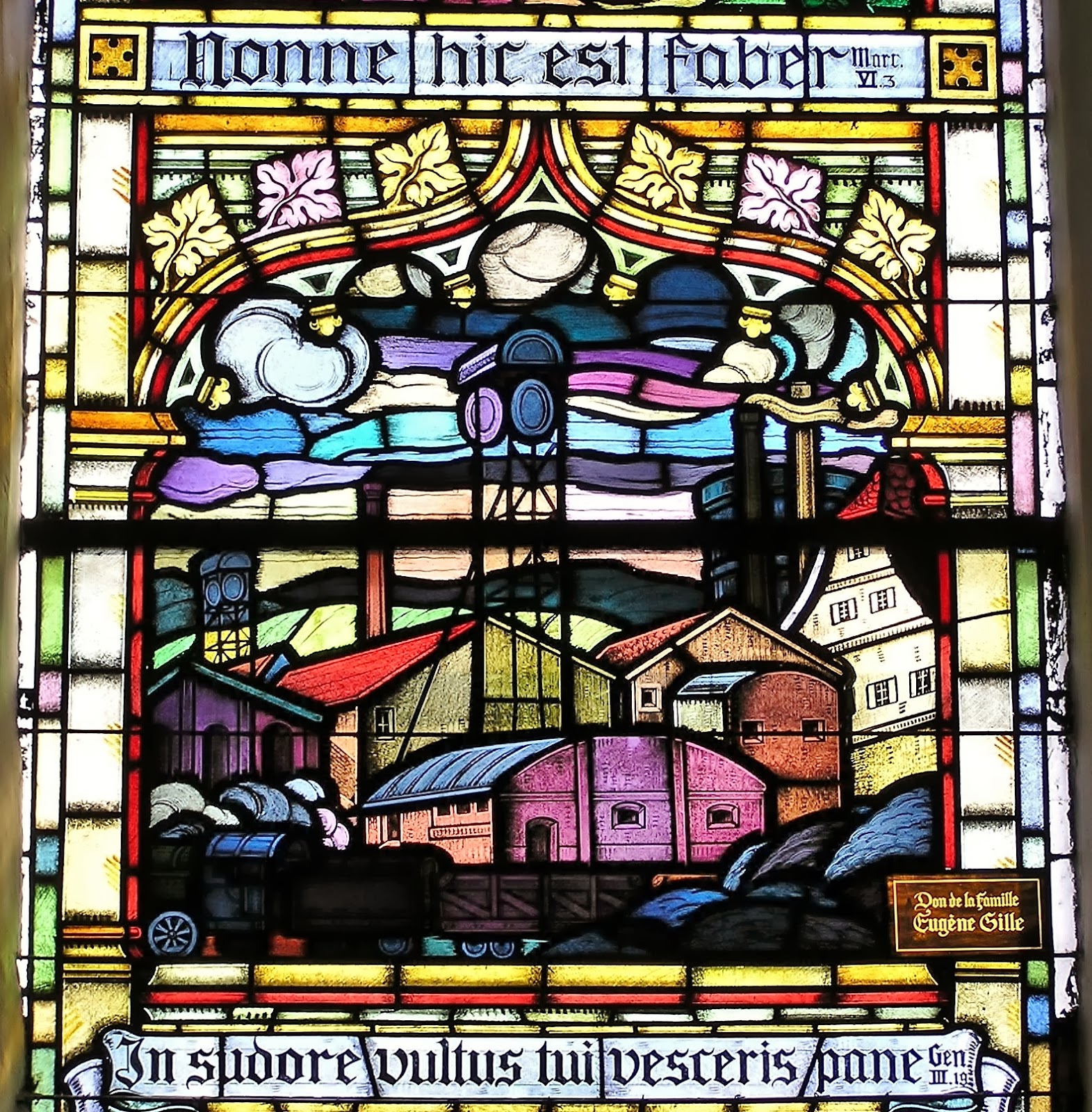

| Détail d'un des dix-neuf vitraux du Centre minier de Faymoreau (Vendée) © Carmelo Zagari / CMF |

Décorations lumineuses et transparentes suspendues dans l’espace, ces verrières apparaissent comme une promesse d’éternité. Mal répartie. Car leur inégale distribution sur le territoire national est flagrante. Difficile, en effet, de les recenser dans le périmètre des vieilles mines familiales du Centre et du Midi, celles qui ont fondé l’Ecole des mineurs à Saint-Etienne et ont fait du bassin stéphanois le doyen des bassins houillers français.

L’art du vitrail d’inspiration minière est très répandu, au contraire, dans Nord-Pas-de-Calais. Faut-il y voir l’influence du patronat des grandes mines bourgeoises, qui ont fait florès comme la Compagnie d'Anzin créée à en 1757, par le vicomte Désandrouin, si souvent citée pour avoir lancé l'exploitation de la houille dans le nord de la France ? Elle a été l'une des premières grandes sociétés industrielles françaises, un symbole social et politique du capitalisme français du XIXe siècle.

C’est dans

ce bassin minier que les maîtres-verriers sont allés au charbon le plus efficacement.

Là, le vitrail est l’image du pouvoir sous toutes ses formes : patronal,

politique, religieux.

Quand le vitrail habille les ouvertures des églises et des chapelles construites sous l’impulsion des barons de l’industrie, l’intention est claire. Ne dit-on pas que le patron ou le maître de forges se tenait au premier rang, se retournant pour s’assurer que les familles ouvrières étaient au complet pour entendre le sermon ?

Une certaine

logique est à l’œuvre. Les verrières, déjà au Moyen Age, n’étaient-elles

pas «une bible en images» aux yeux des fidèles, dont la plupart ne

savaient pas lire ? Le paternalisme - cette

conception patriarcale et faussement paternelle de l’exercice de

l’autorité vis-à-vis de la classe ouvrière - semble y avoir trouvé une source

d’inspiration. Singuliers jeux de lumière entre les figures

allégoriques de la mine et le ciel flamboyant des révoltes ouvrières.

Quand l’artiste se plaît, dès le début du XXe siècle, à insuffler la vie des "gueules noires" dans les vitraux des églises, des grands-bureaux, des écoles, des hôpitaux, on peut s’autoriser à parler d’une religion du travail.

Et voilà que les maîtres verriers décorent aussi les hôtels de ville. Comme celui de Bruay-la-Buissière, construction de style renaissance flamande, dont les vitraux ont été réalisés en 1929 par Alfred Labille.

C’est l’époque où la France va connaître la Grande Dépression qui va du krach de 1929 aux États-Unis jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, la plus importante crise économique avec une explosion du chômage.

Le visiteur se laisse envoûter par le tableau prégnant de l’abattage du charbon au pic en taille haute, par l’évocation du rôle dévolu aux femmes dans la chaîne du travail.

Hommage aux «herscheuses»,

aux cribleuses, aux galibots aussi.

aux cribleuses, aux galibots aussi.

Scènes

d’avant le Front populaire.

Nul n’empêchera le même visiteur de se remémorer l’atmosphère de Germinal et le regard que le roman social d'Émile Zola porte sur le capitalisme au XIXe siècle.

Nul n’empêchera le même visiteur de se remémorer l’atmosphère de Germinal et le regard que le roman social d'Émile Zola porte sur le capitalisme au XIXe siècle.

|

| Trois vitraux de l'hôtel de ville de Bruay-la-Buissière (62) © André Demarles |

En Lorraine, les vitraux appartenant au même registre sont nettement plus rares. Dès le début de l’épopée du charbon, «l’orgueil de la Lorraine fut de fonder le plus savant, le mieux outillé et le plus productif des bassins houillers de France» écrivait en 1932, Pierre Hamp, dans la vaste enquête intitulée «La France travaille».

Si cet auteur parle de «mines familiales» pour la Loire, de «mines bourgeoises» pour le Nord et le Pas-de-Calais, le qualificatif de «mines technologiques» n’apparaît pas sous sa plume, mais il peut s'appliquer aux houillères de Lorraine, dans le plus jeune des bassins français qui verra le dernier ses molettes s’arrêter en 2004.

|

| En l'église Sainte-Croix, à Creutzwald (Moselle), un mineur signé Théodore Gérard Hanssen © Pierre Reinert, président de la société d'histoire locale |

|

| A L'Hôpital (Moselle) : " Tu gagneras ton pain à la sueur de ton front" © Serge Kottmann |

La rareté des vitraux d’inspiration minière dans le bassin houiller mosellan, à l'exception des œuvres représentant sainte Barbe, mérite d’être relevée et il faudrait une analyse approfondie pour en connaître les raisons. À Creutzwald, toutefois, l'église Sainte-Croix, dispose d'un diptyque remarquable de Théodore Gérard Hanssen réalisé en 1949. Il a été installé par les établissements Thomas, maître-verrier à Valence. À Rosselange, un vitrail est dédié aux mineurs de fer, un autre aux mines de charbon, en l'église Saint-Nicolas, à L'Hôpital. Dans cette même localité, à Bois-Richard, d'aucuns voient dans un vitrail réalisé par Jean-Marie Walaster en 1987, un clin d’œil aux hommes du fond.

| ||||

| Vitrail de Jean-Marie Walaster, L'Hôpital (57) |

Les idées ont évolué. La mine a continué,

cependant, à forger les comportements

sociaux, le paternalisme cédant le pas à des modèles fédérateurs comme le sport

et la culture. À Saint-Etienne, Lens, Valenciennes, Merlebach et Piennes, le ballon de football est parti dans la

verrière. Manière de dire que la démocratie a envahi le terrain, apportant des

satisfactions individuelles, donnant collectivement de nouveaux ressorts à la

société. Dans un tel contexte, on

imagine mal un financement de vitraux d’église sur le budget de l’Etat laïque

et républicain, par les houillères nationalisées soumises à un plan de

récession annoncé dès 1960.

L’après-charbon, pourtant, ne sera pas fatal au travail des vitraillistes sur le thème de la mine. Ainsi, une artiste pluridisciplinaire du Nord, Judith Debruyn, vient de créer une magnifique succession de vitraux pour l’église Saint-Amé, de Liévin (Pas-de-Calais). Ceux du chœur illustrent la catastrophe minière de 1974. On peut lire sur les vitraux de l’intérieur comme de l’extérieur, les prénoms des 42 mineurs ayant péri lors du drame.

|

| Vitraux de Judith Debruyn, église St Amé, Liévin (62) © Tous droits réservés |

|

| © Carmelo Zagari / Centre minier de Faymoreau |

En Vendée, le charbon a été exploité de 1827 à 1958. Lieu de mémoire et de

rayonnement de la culture technique et industrielle, le Centre minier de

Faymoreau peut s’enorgueillir d’une création réalisée par

l'artiste Carmelo Zagari, un fils de mineur de Saint-Etienne. Œuvre puissante et

originale, qui a fait l’objet d’une commande publique du ministère de la

Culture. Elle a une dimension nationale et subjugue les visiteurs de la

chapelle construite en son temps par la "Société des Mines" au cœur du village.

Elle est ornée depuis 2001, d'un ensemble de dix-neuf vitraux qui mêlent

figures, couleurs et spiritualité.

À Liévin comme à Faymoreau, le chef-d’œuvre du nouveau millénaire est un antidote à l’oubli, un pur hommage aux mineurs de fond. Sans arrière-pensée.

À Liévin comme à Faymoreau, le chef-d’œuvre du nouveau millénaire est un antidote à l’oubli, un pur hommage aux mineurs de fond. Sans arrière-pensée.

Sylvain Post journaliste honoraire & auteur

Publié le 14 mai 2012 - mis à jour le 8 janvier 2014

______

- Toute information de nature à compléter ce rapide survol est bienvenue. Contact : sylvain.post@orange.fr

- En savoir plus sur les vitraux de l'église Saint-Amé, à Liévin (Pas-de-Calais)

- En savoir plus sur le vitrail au XXe siècle

- En savoir plus sur le vitrail au XXe siècle

|

| Belgique : à Charleroi aussi... |

|

| Vitrail de la faculté polytechnique de Mons, d'après les dessins d'Anto Carte (photo dr). |

|

| Sarre : les vitraux de la Caisse d'assurance retraite de Sarrebruck |

8 commentaires:

C'est l'histoire, la nôtre

L’article sur le vitrail minier est une réponse à la part de nostalgie qui est en chaque acteur ou témoin de la mine. Il serait inapproprié de manifester de l’indifférence à l’égard de ce patrimoine, comme d’ailleurs à l’égard de la statuaire et des monuments commémoratifs. Cet intérêt pour le patrimoine minier n’est pas mélancolique. Ce n’est pas du mélo suranné. Il s’adresse à l’Histoire. La nôtre.

Superbe

Fabienne a écrit : « Superbe rétrospective ! Je ne connaissais pas du tout ces œuvres que je trouve magnifiques. Bravo Sylvain et amitiés »

Un festival

Roland a écrit : « Un festival de couleurs pour un sujet inattendu »

Vitrail de verrier ou vitrail de peintre ?

Les vitraux illustrant cet article viennent rappeler le débat qui a conduit tout au long du XXe siècle une bonne part des réflexions sur l’art du vitrail moderne, débat centré sur la question : vitrail de verrier ou vitrail de peintre ?

Cette manière de voir, qui n’est en rien surprenante dans un pays où le vitrail est resté cantonné à l’atelier du verrier, a été, tout compte fait, plutôt féconde. Voir le très bel exemple de la chapelle des mineurs de Faymoreau.

Le titre le dit bien : artistes "et" maîtres verriers sont allés conjointement au charbon !

Admirer, méditer

Les vitraux de cet article sont d'une beauté époustouflante que les mots ne sauraient décrire. Il suffit d'admirer et de méditer le message que chacun d'entre eux nous envoie.

Dommage que de telles œuvres soient rares en sol lorrain.

MB

Magnifique vitrail à Freyming-Merlebach

Lorsque vous entrez dans la petite église de la paroisse ouvrière St Joseph du Hochwald, à Freyming-Merlebach, il suffit de se retourner et de regarder vers la tribune de l´orgue. Entre les deux buffets de l´orgue il y a un magnifique vitrail du Christ-Roi qui règne sur la cité ouvrière, le mineur et sa famille. Sur son trône au centre, le Christ coiffé de la couronne et le sceptre à la main, entouré d'anges. A ses pieds, à gauche : le chevalement d´un puits d´extraction, deux mineurs en uniforme avec une lampe, au milieu la famille paysanne, à droite : les épouses et enfants de mineurs. Une belle représentation de la spiritualité locale au début du 20ème siècle.

http://sainte-barbe-du-warndt.fr/hochwald.html.

Merci Sylvain pour tous ces documentaires.

Merci ! J'irai le photographier dès que possible.

De toute beauté ces vitraux sur l'histoire minière, je connais bien celui donné d'un charbonnage à la faculté polytechnique de Mons, d'après les cartons d'Anto Carte ,

Articles post intéressants dans votre blog .

Enregistrer un commentaire